今回は、法人の場合の社会保険料の会計ソフトでの入力方法について書きます。

社会保険料の中でも、厚生年金と健康保険(協会けんぽ)の入力について書くこととして、労働保険については触れないこととします。

社会保険料は、会社と個人が半分ずつ負担します。(会社は児童手当拠出金を負担しますので、厳密に半分というわけではありません。)

会社は、給与の支払いの際に個人負担分の社会保険料を天引きして、事業主負担分と個人負担分とを合わせて支払います。

口座引き落としで支払う場合は、当月分が翌月末に引き落とされます。

社会保険料天引き時の入力

会社は、当月分の社会保険料を翌月支払います。

通常は、従業員負担分も当月分を翌月に天引きします。(会社によっては、当月分を当月に徴収している場合もあります。)

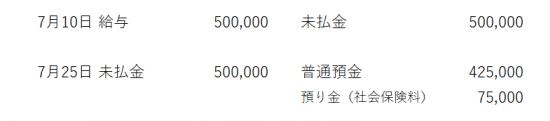

給与が10日締め当月25日払いで、社会保険料は当月分を翌月徴収の場合

7月10日締め分の給与の場合の、給与の発生時と支払い時の仕訳は以下の通りです。(社会保険料の説明をするため、所得税や住民税は考慮していません。)

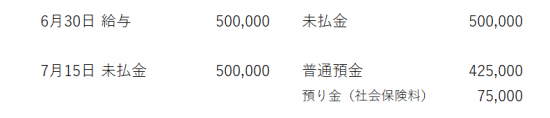

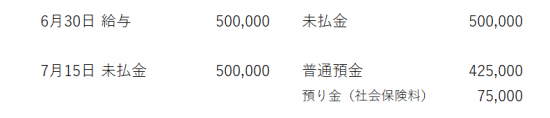

給与が末締め翌月15日払いで、社会保険料は当月分を翌月徴収の場合

給与の発生時ではなく、支払い時に従業員負担分の社会保険料が預り金として計上されます。

基本的には、何月分の給与というのは関係なく、その月に支払う給与です。

例では、6月分の社会保険料を、7月に支払う給与から天引きします。

当月分を当月徴収する場合(例外)

当月分を当月に徴収する場合は、以下のようになります。

末締め翌月15日払いの場合

見てもらうとわかる通り、仕訳自体は、当月分を翌月徴収の場合と変わりません。

しかし、7月15日に天引きされる社会保険料は、7月分の社会保険料という点が違います。

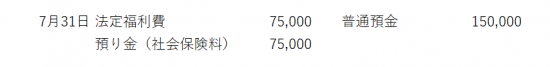

社会保険料引き落とし時の仕訳

7月31日の社会保険料引き落とし時の仕訳は以下の通りです。

ここで引き落とされる社会保険料は、6月分です。

原則である当月分を翌月徴収している場合は、7月に天引きした従業員負担分の社会保険料が、7月31日に引き落とされます。

当月分を当月に徴収している場合は、6月に天引きした分が、7月31日に引き落とされます。

仕訳自体は、当月分を翌月に徴収しても、当月に徴収しても変わりません。

しかし、預り金の中身は、6月分であるか、7月分であるかの違いがあるのです。

預り金(社会保険料)の残高

当月分を翌月徴収している場合は、徴収した月に社会保険料が引き落とされますので、預り金(社会保険料)の残高は、基本的には毎月末には0になります。

月末が土日の場合は、翌営業日に引き落とされますので、1ヶ月分の従業員負担分の社会保険料が預り金の残高として計上されます。

当月分を当月徴収している場合は、徴収した翌月に社会保険料が引き落とされますので、預り金(社会保険料)の残高は、基本的には毎月1ヶ月分の残高になります。

月末が土日の場合は、翌営業日に引き落とされますので、2ヶ月分の従業員負担分の社会保険料が預り金の残高として計上されます。

当月分を翌月に徴収するか、当月に徴収するかでは、仕訳は同じだけれども、預り金(社会保険料)の残高が1ヶ月分ずれることに注意しましょう。

社会保険料の未払金

社会保険料は、当月分を翌月に支払いますので、発生主義で計上する場合は、毎月未払い計上をすることになります。

月末 法定福利費 75,000 未払金 75,000

基本的には、会社負担分を毎月未払い計上します。そして、毎月1ヶ月分の未払金(会社負担分)が残高になります。

月末が土日祝日の場合は、月末の未払金(会社負担分)の残高は2ヶ月分になります。

社会保険料の未払金の残高は、当月分を、翌月徴収の場合も当月徴収の場合も変わりません。

まとめ

法人の場合の社会保険料の会計ソフトの入力と残高の確認について書いてみました。

ポイントは、まずは従業員負担分の徴収が原則通り、当月分を翌月に徴収しているのかどうかということを確認することです。

仕訳はどちらでも同じですが、預り金の残高が変わってきますので、しっかりと確認しましょう。

そして、預り金の残高は、翌月徴収であれば、毎月0になり、当月徴収であれば、1ヶ月分が残高になります。

月末が土日祝日の場合は、翌月徴収の場合は1ヶ月分、当月徴収の場合は、2ヶ月分の残高になります。

社会保険料の未払金については、翌月徴収でも、当月徴収でも変わりません。

基本的には、毎月1ヶ月分の残高になり、月末が土日祝日の場合は、2ヶ月分の残高になります。

社会保険料の徴収時期でよくないのは、従業員によって徴収時期が違う場合です。

もし、従業員によって、徴収時期が違う場合は、従業員に説明は必要ですが、徴収時期を揃えたほうが間違いが起こりづらくなります。

揃える場合は、原則通り、当月分を翌月徴収にすることをおすすめします。

また、従業員の出入りがほとんどない会社では、そもそもの徴収時期がわからないなんてこともあるかもしれません。

不安がある場合は、従業員全員分の社会保険料の徴収時期をしっかりと確認するようにしましょう。

【編集後期】

庭の桃の木は、まだ2年目なので小さいのですが、実が色づいてきました。

週末に、その桃の実を見てみると、桃の実の一つにアリの大群が!!

桃は凄く楽しみにしていたのに、と残念に思いつつも、「アリが来るということは、甘いのかも」ということで、残りの4個を収穫しました。

桃の木を植えて2年目で初めての収穫です。

アイキャッチ画像ではわかりづらいですが、とても小さいです。

早速食べてみましたが、とても甘くて美味しかったです。

こんなに小さくても甘くて美味しんだぁ、と少し感動しました。