昨日、楽天証券のホームページで個人型確定拠出年金の商品ラインアップが発表されました。ライバル会社であるSBI証券と比較しながらみていきます。

楽天証券のほうが全体的にやや低コストか

楽天証券は、ライバルのSBI証券よりも後から個人型確定拠出年金に参入することになるので、SBI証券よりもより低コストの商品を取り扱うのではないかと期待していました。

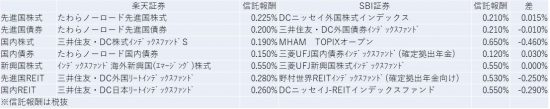

楽天証券とSBI証券で、各資産クラスごとにインデックスファンドの信託報酬を比較したのが、以下の表です。

先進国REITと国内REITで、楽天証券の信託報酬の低さが際立っています。

国内株式は、日経平均よりも分散効果の高いTOPIXをベンチマークとしているもので比較しました。SBI証券では、TOPIXをベンチマークとしている商品に低コストのものがないのです。日経平均をベンチマークとしている商品を比較すると少し変わってきます。

各資産クラスに分散してつみたてた場合に、一番割合が大きくなる資産クラスが先進国株式になる人は多いと思います。ですから、先進国株式に一番注目していました。

注目の先進国株式のクラスでは、SBI証券のほうが信託報酬が低いです。ここは少し残念でした。楽天証券にはもうひと頑張りして欲しかったところです。しかし、信託報酬の差は、わずか0.015%ですから、そこまで気にするところではないかもしれません。

全体的には、後発の楽天証券のほうがやや低コストといっていいのではないでしょうか。

※平成28年9月23日以下追記

SBI証券が、10月14日より、三井住友・DC日本株式インデックスファンドS(信託報酬0.19%税抜)と三井住友・DC外国リートインデッスクファンド(信託報酬0.28%税抜)を取扱うと発表しました。これによって、国内株式と先進国リートでは、楽天証券とSBI証券の差はなくなります。

楽天証券ではセゾン投信が買える

セゾン投信は販売会社を通さずに直接セゾン投信自身が販売するという形で、長期の資産形成のための投資信託を2本販売していました。

1本目はセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドという商品で、世界中の株式と債券に半分ずつ投資をして、これ1本で世界中に分散投資できるというものです。個人投資家の支持を集め、資産総額は1,000億円を超えています。

2本目は、セゾン資産形成の達人ファンドという商品で、世界中の株式に投資する商品です。こちらのファンドはインデックスファンドではなく、アクティブファンドになります。資産総額は300億円を超えています。

どちらも、つみたてで長期の資産形成を目指す個人投資家には人気の商品です。セゾン投信が個人型確定拠出年金で買うことが出来るのは初めてなので、セゾン投信を買いたい人にとっては、楽天証券がいいでしょう。

SBI証券では、EXE-iシリーズという商品を取り扱っています。EXE-iシリーズは、インデックスファンドではありませんが、低コストで分散投資が出来る商品です。EXE-iシリーズが買いたいならSBI証券ということになります。

平成28年9月23日以下追記

SBI証券が、10月14日より、ひふみ年金(アクティブファンド、信託報酬0.76%税抜)を取扱うと発表しました。ひふみ投信も個人投資家に人気のファンドです。ひふみ年金を買いたい人は、SBI証券を選択しましょう。

口座管理手数料は楽天証券のほうが低い

個人型確定拠出年金のコストには、運用する投資信託の信託報酬の他に、金融機関に支払う口座管理手数料があります。

SBI証券では、資産残高が50万円以上は無料、50万円未満は月額324円となっています。

これに対して、楽天証券は、資産残高10万円以上で無料、10万円未満では226円です。しかし、サービス開始を記念して2017年末までは無料としていますので、今始めると2017年末までには残高が10万円以上になっていると思いますから、実質無料と言っていいでしょう。

これから確定拠出年金を始める人にとっては、口座管理手数料の面では、楽天証券のほうが有利です。

楽天証券は、楽天証券で口座を持っていると、1つのIDで管理可能となり、使い勝手も良さそうです。

まとめ

過去の記事では、SBI証券をおすすめしていました。

今回の楽天証券の個人型確定拠出年金の参入に伴い、おすすめ金融機関は楽天証券とします。

資産残高が50万円以上の場合は、コスト面では、ほとんど変わらないレベルですので、どちらの金融機関を選んでもいいと思います。

判断基準としては、REITに投資するかどうか、セゾン投信を買うかどうか、EXEーiシリーズを買いたいかどうか、このあたりを自分の好みで選べば問題ないと思います。

個人型確定拠出年金はずっとマイナーな存在でした。わたしが始めた7年前とはだいぶ状況が変わり、環境が整ってきました。この2つの金融機関であれば、どちらを選んでも大きな差はありません。

わたしは、既に楽天証券を利用しているということもありますし、セゾン投信の資産形成の達人ファンドも少額ながらつみたてています。そういうこともあって、楽天証券にします。

その程度の差かもしれません。

※平成28年9月23日以下追記

SBI証券が2017年3月末までの、加入時・移換時手数料と加入時口座管理手数料を2017年3月末まで無料にするキャンペーンを開始しました。これによって、楽天証券とSBI証券の差はほとんどなくなりましたので、どちらの金融機関を選んでもいいでしょう。

SBI証券も動いてくると思っていましたが、さすがに動きが速いですね。

2016年10月10日追記

個人型確定拠出年金のおすすめ金融機関のまとめとして、以下の記事を書きました。

「個人型確定拠出年金のおすすめ金融機関 楽天証券とSBI証券の比較」